遺言とは

遺言とは、自分が生涯をかけて築き、守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う遺言者の意思表示です。遺言者自らが、自分の残した財産の帰属を決め、相続をめぐる争いを未然に防止しようとする大きな目的があります。

特に次のようなケースでは遺言を残す必要性が高いといわれています。(日本公証人連合会ホームページより)

- 夫婦の間に子供がいない場合

子供のいない夫婦のうちご主人が死亡した場合、ご主人の両親もすでに亡くなっているときは、法定相続によると、亡夫の財産を、妻が4分の3、亡夫の兄弟姉妹が4分の1の割合で分けることになります。しかし、長年連れ添った妻に全財産を相続させたいと思う方も多いでしょう。そうするためには、遺言をしておくことが必要なのです。兄弟姉妹には、遺留分がないので、遺言さえしておけば、全財産を大切な妻に残すことができるのです。 - 再婚をし、先妻の子と後妻がいる場合

先妻の子と後妻との間では、血縁関係がなく、普段から疎遠で感情的にもなりやすいので、遺産争いが起こる確率が高くなります。争いの発生を防ぐため、遺言で相続分をきちんと定めておく必要性が特に高いといえるでしょう。 - 長男の嫁に財産を分けてやりたい場合

長男の妻が被相続人の世話をしてくれているような場合には、長男の妻(嫁)にも財産を残してあげたいと思うことが多いと思います。しかし、お嫁さんは相続人ではありません。民法の改正によって特別の寄与の制度が認められるようになりましたが、その制度に基づく場合には、お嫁さんが、相続人に対し、寄与に応じた額の金銭の支払を請求し、当事者間に協議が調わないときなどは、家庭裁判所に協議に代わる処分を請求する手続をしなければなりません(民法1050 条)。そのような遠回しな手続をしなくても、お嫁さんに遺贈する旨の遺言をすることによって、財産を分けることができます。 - 内縁の妻の場合

長年、実質夫婦として連れ添ってきても、婚姻届を出していない場合には、いわゆる内縁の夫婦となり、内縁の妻には相続権がありません。内縁の妻に財産を残してあげたい場合には、必ず遺言をしておく必要があります。 - 家業等を継続させたい場合

個人で事業を経営したり、農業を営んでいたりする場合などは、複数の相続人に分割してしまうと、経営の基盤を失い、事業等の継続が困難となります。このような事態を招くことを避け、家業等を特定の者に承継させたい場合には、家業の維持に必要な資産を事業承継者に相続させ、他の相続人との間では代償金で公平を図るなど、きちんとその旨の遺言をしておかなければなりません。 - 家族関係に応じた適切な財産承継をさせたい場合

上記の各場合のほか、① 特定の財産を特定の相続人に承継させたいとき(例えば、不動産を相続人の共有にしますと、将来、処分する際に、共有者の協議を要することになります。)、② 身体に障害のある子に多く相続させたいとき、③ 老後の面倒を見てくれた子に多く相続させたいとき、④ かわいい孫に財産を残したいときなどのように、遺言者のそれぞれの家族関係の状況に応じて、財産承継をさせたい場合には、遺言をしておく必要があります。 - 相続人が全くいない場合

相続人がいない場合には、特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。このような場合に、① 特別世話になった人にお礼として財産を譲りたいとき、② お寺や教会、社会福祉関係の団体、自然保護団体、またはご自分が有意義と思われる各種の研究機関等に寄付したいときなどは、その旨の遺言をしておく必要があります。

遺言内容の法的効力

遺言書の内容において法的な効力を持つ事柄が定められています。これを「法定遺言事項」といいます。つまり、「法定遺言事項」として定められた以外の事柄を遺言書に記載しても、法的な効力を持たないということになります。

法定遺言事項

- 相続分の指定、または指定の委託(民法902条1項)

被相続人は、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができます。 - 遺産分割方法の指定、または指定の委託(民法908条)

被相続人は遺言で遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託することができます。 - 遺産分割の禁止(民法908条)

この法律により、被相続人は、例えば事業の継続などで必要場合、遺言で、5年を超えない期間であれば相続人に対し、遺産分割を禁止することができます。 - 相続人の廃除、廃除の取消(民法893条、 894条2項)

被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。 この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生じます。

被相続人は、相続人の廃除はいつでも取消すことができるが、その場合でも家庭裁判所へ請求することが必要である。 - 遺留分侵害額の負担割合の指定(民法1047条1項2号但書)

- 生命保険受取人の指定、変更(保険法44条)

保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。 - 特別受益持戻しの免除(民法903条3項)

被相続人が持戻しを希望しない意思表示をした場合に、持戻しを考慮しないで相続財産を計算することをいいます。 持戻し免除の意思表示の方法に決まった方式はありませんが、言った・言わないの争いを生じさせないために、被相続人が遺言に「持戻しは必要ない」と記載しておくと、他の相続人はそれに従う必要があります。 - 相続人の担保責任の指定(民法914条)

共同相続人間の公平を図ることを目的とする911条、912条、913条の担保責任は、遺言によって、変更することができる。 - 祭祀主宰者の指定(民法897条)

祭具及び墳墓の所有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

遺言の種類

大きな法的効力を持つ遺言ですが、遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。これを普通方式遺言と言います。 また、たとえば病気やけがで死期が迫り、普通方式遺言を作成できない緊急の場合に「特別方式遺言」を利用できる可能性があります。ここでは普通方式遺言について説明します。

自筆証書遺言

「自筆証書遺言」とは、遺言者が遺言書本文を自書(自ら書くこと)して作成する遺言書のことです。世の中の大半の遺言書はこの形式と言われています。筆記用具や紙に条件はありません。そのため手元のボールペンやノート、印鑑があれば、今すぐにでも作成することが可能です。財産目録を添付するときは、その目録については自書ではなく、ワープロ打ちでも構いません。

自筆証書のメリット

- いつでも気軽に作成できる

- 費用がかからない

- 法務局で預かってもらえる(遺言書保管制度を利用した場合)

- 法務局で預かってもらう場合には、検認は不要

自筆証書のデメリット

- 書き方に不備などがあって無効になりやすい

- その効力をめぐって争いの種になりやすい

- 紛失してしまうリスクがある

- 隠蔽・破棄・変造されるなどのリスクがある

- 法務局に預けなかった場合には、家庭裁判所での検認をうける必要がある

公正証書遺言

「公正証書遺言」とは、公証役場の公証人に作成してもらう遺言書のことです。法律の専門家である公証人が関与して作成する遺言書なので、確実性が高い方式といえます。

公正証書遺言のメリット・デメリットは下記のとおりです。

公正証書遺言のメリット

- 形式上の不備で無効になることがまずない

- 法律の専門家の公証人に作成してもらえるので、書き間違える心配がない

- 公証役場で保管されるので、紛失、変造、偽造、破棄などのリスクがない

- 家庭裁判所の「検認」が不要で、すぐに遺産分割ができる

など

公正証書遺言のデメリット

- 財産額に応じた公証役場の手数料などの経費がかかる

- 作成には手間がかかる

など

秘密証書遺言

秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)とは、公証人と証人2人以上に遺言書の「存在」の証明をしてもらいながら、公証人、証人、相続人含め、本人以外内容を見ることができないので、遺言内容を「秘密」にすることができる遺言書の形式です。

遺言者の死後、遺言書が発見されないケースを防ぐことが出来、また遺言の内容を秘密にしておくことができるのが特徴です。ただし、秘密証書遺言は、他の方法に比べ手間がかかったり、記載に不備があると無効になるなど確実性に欠けるため、利用は非常に少ないと言われています。

手数料として11,000円が必要ですが、遺言書を証人二人とともに公証役場に持参することで作成できます。

遺留分について

遺留分とは

相続人には、最低限の相続分が保障されています。遺言で極端に少ない相続分が指定されている場合でも、最低限の相続分まで奪うことは出来ないとされています。この最低限の取り分を、遺留分と言います。

この遺留分を侵害している者に、遺留分侵害額請求を行うことで一定程度までの相続分を回復することが可能なのです。

例えば、配偶者がいながら、愛人に遺産の大部分を遺贈するという遺言があった場合、遺言が有効なものだとしても、配偶者の生活維持が脅かされることにもなりかねません。

相続には、相続人の生活を維持するという側面があるので、相続における最低限の取り分というものを法律で定めているのです。

遺留分が認められる相続人

遺留分が認められるのは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人です。つまり、配偶者、子、父母祖父母など直系尊属に最低限相続することが認められる相続分です。しかし、被相続人の兄弟姉妹には、遺留分の権利が認められていません。

遺留分の割合

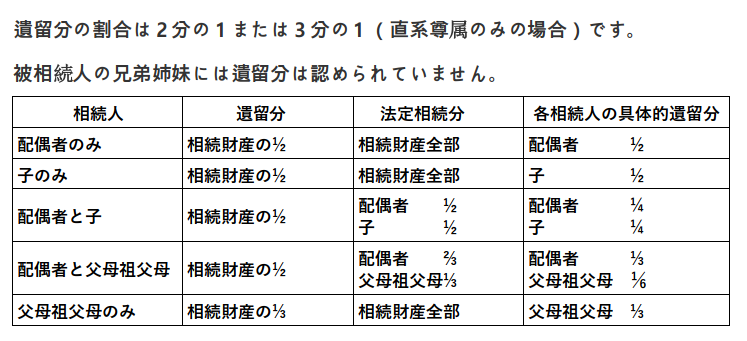

直系尊属(父母祖父母など)のみが相続人となる場合は、法定相続分の

3分の1

それ以外場合は法定相続分の2分の1

例えば、法定相続分が2分の1の場合には、法定相続分2分の1×遺留分割合2分の1で、相続財産の4分の1が遺留分という計算になります。この関係を一表にまとめると次のようになります。

遺留分計算の基礎となる相続財産の総額

遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に、贈与した財産の価額を持ち戻した額を加えた額から債務の全額を控除した額となります。

遺留分の計算に当たっては、不動産の評価が問題になることが多いとの指摘があります。

不動産の評価は、鑑定の専門家であっても、誰でもが納得できる評価というのはなかな難しいことなので、裁判になって争われる事例も多いと言われています。

また、遺言で受け取った財産の大半が不動産など換金の難しいものであった場合には、財産を受け取った人が遺留分の支払いに苦慮してしまう可能性があります。遺留分を侵害した遺言書を作成する場合には、この点まで理解をしたうえで作成することが大切であると思われます。

遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求へ制度変更

かつては、遺留分を確保するために、遺留分減殺請求という制度が定められており、遺留分減殺請求権を行使すると、遺贈または贈与された財産のすべてが、遺留分権利者(遺留分の権利を有する方)と受遺者または贈与者との共有になるとされていました。

しかし、平成30年の民法改正で、遺留分減殺請求ではなく、遺留分を侵害した額を請求できるようになり、遺留分権利者の権利が守られることになったのです。

これは、遺贈または贈与を受けた者に対して、遺留分権利者が「遺留分を侵害する額に相当する金額を請求することができる」という制度であり、遺留分の侵害に対しては金銭的に解決することになりました。

ただここでも一つ問題があります。

遺留分侵害額請求に対して、金銭での支払いが困難であるとして、土地などの現物をもって支払うこととした場合は、譲渡益が出ている場合は、支払者に対して譲渡所得税(約20%)支払いの義務が発生する可能性があるということです。

このような事態を避けるための対策、例えば被相続人が生存している場合は、遺留分を侵害している遺言の書き直しの検討や相続開始後であれば、全員合意による遺言書から分割協議による相続へ変えるとかの検討が必要と思われます。

遺言は絶対ではない

遺言は、法律的に大きな力があり、相続を実行するうえで有効な手立てとなる可能性があります。

しかし、遺言があれば、相続が必ずうまくゆくかというと、必ずしもそうとは言い切れない面があります。

形式に不備があって、無効になる場合もあります。また最も重要なのは、内容的に、相続状況にそぐわないもので、かえってもめごとの火種になることさえあります。

例えば、遺言書を書いてから年数がたち、状況が全く変わってしまって、内容的に妥当性を欠くようになったり、また、遺言者の思いと相続人の思いにズレがあって、他の相続人が不満に思うことや無理に 書かされたのではなどと、相続人間に疑心暗鬼の芽を生むことさえあり得ます。

また、専門家が関与して書いた公正証書遺言であっても裁判に発展したケースはいくつもあります。法律の専門家と言っても、必ずしも相続税の専門家ではないように、あらゆることを考慮に入れて完璧な遺言書を作ることはなかなか難しいことなのです。

このように、遺言書にも限界や落とし穴があることを承知の上で、慎重に作ることや、状況の変化に合わせて見直すことも必要です。